記事公開日:2020年4月2日/更新日:2025年9月17日

こんにちは、瓢箪山の歯医者 小川歯科医院です。

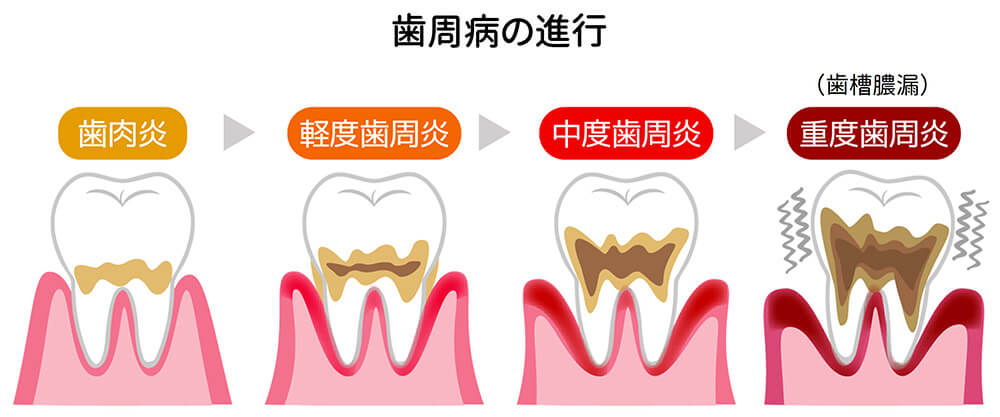

「歯肉炎」「歯周炎」「歯槽膿漏」という言葉、聞いたことはあるけれど何がどう違うのか分かりにくいですよね。実はこれらは、すべて同じ病気「歯周病」の進行段階を表す言葉です。違いを知っておくことで、早期に気づき、歯を守ることにつながります。

目次

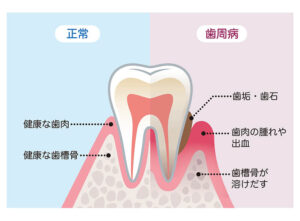

歯周病とは

歯周病は、歯の周りに付着した歯垢(プラーク)に含まれる細菌が原因で、歯茎や歯を支える骨に炎症が起こる病気です。

最初は軽い炎症から始まり、進行すると歯がグラグラし、最終的には抜けてしまうこともあります。

1.歯肉炎(初期段階)

- 炎症が歯茎だけに起きている状態

- 歯茎が赤く腫れる、歯磨き時に出血する

- 痛みはほとんどないため見逃しやすい

- 正しいブラッシングと歯石除去で元の健康な状態に戻せる

2.歯周炎(中期段階)

- 炎症が歯茎だけでなく、歯を支える骨や歯根膜に広がっている

- 歯茎が下がる、歯と歯の間にすき間ができる

- 噛むと違和感や軽い痛みを感じることがある

- 骨は自然には再生しないため、進行を止める治療が必要

3.歯槽膿漏(重度段階)

- 歯周炎がさらに悪化し、歯茎から膿が出たり、口臭が強くなる

- 歯が大きく揺れ、硬いものが噛めない

- ここまで進むと抜歯が避けられない場合が多い

10代でも発症する歯周病

歯周病は中高年だけの病気ではありません。

特に10代では、ホルモンバランスの影響や、部活動や受験勉強などで生活習慣が乱れたり、歯磨きがおろそかになることで歯肉炎を発症するケースが増えています。

若いから安心ではなく、歯茎の出血や腫れなどの初期症状を見逃さないことが重要です。

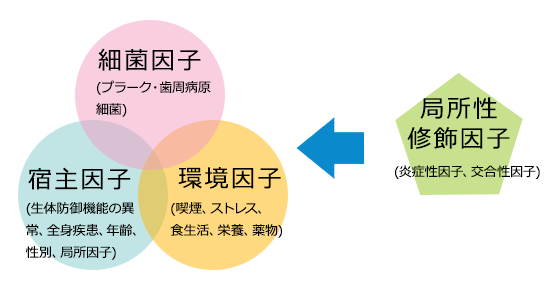

歯周病の主な原因

歯周病の一番の原因は、毎日の歯磨きで落としきれなかった歯垢(プラーク)や、時間が経って硬くなった歯石です(細菌因子)。これらには歯周病菌が潜んでおり、炎症を引き起こします。

さらに、喫煙やストレス(環境因子)、糖尿病などの全身疾患(宿主因子)も進行を早める要因です。歯並びや噛み合わせの不具合によって、磨き残しが増えることも原因のひとつです(局所性修飾因子)。

予防と早期発見のポイント

歯周病を防ぐためには、毎日の正しい歯磨きが基本です。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを併用すると、歯と歯の間の汚れも効果的に取り除けます。

また、定期的な歯科検診で歯石除去やクリーニングを行うことで、見えない部分の汚れもリセットできます。

食生活の改善や十分な睡眠、ストレスの軽減も、歯周病予防には欠かせません。もし歯茎からの出血や口臭など気になる症状があれば、早めの受診が大切です。

よくある質問(Q&A)

Q. 歯周病は治りますか?

A. 歯周病になってしまうと、元の状態には戻りません。

初期の歯肉炎であれば、正しいブラッシングや歯石除去で健康な状態に戻せます。しかし、中期以降では進行を止める治療が必要です。予防と、早期発見・早期治療が大切です。

Q. どれくらいの頻度で歯科検診を受ければいいですか?

A. 3〜6か月ごとの受診がおすすめです。症状がなくても定期的にチェックすることで早期発見につながります。

まとめ:気づいたら早めの受診を

歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏は、進行すればするほど元の状態に戻すことが難しくなります。少しの出血や口臭の変化も、歯周病のサインかもしれません。

当院では、歯周病の予防・治療をはじめ、お口の健康状態を知る唾液検査などを通して患者さま一人ひとりに合わせたケアプランをご提案していますので、お気軽にお問い合わせください。