記事公開日:2020年11月18日/更新日:2023年7月26日

2018年より特定検診の質問票に「咀嚼」に関する質問が加わりました。「噛む」ことは身体に良いだけでなく、ストレス解消や集中力アップ、うつ予防としても注目されています。

しかし、1回の食事の咀嚼回数と食事時間を調べた報告によると、戦前の食事は1420回噛み、約22分だったのに対し、現代の食事は620回で約11分と、噛む回数、食事時間とも半減しているそうです。

⼀⼈暮らしや親の共働き、⼦どもの習い事などで、⼀⼈で食事をする機会が増え、⾃然と早食いになってしまったり、噛まない習慣がつくシチュエーションが⾝近にたくさんあります。

そこで今回は、噛むことの効果や、よく噛むためのポイントについてご紹介いたしますので、普段の食事に少し意識して実践してみてくださいね。

目次

よく噛んで食べることの効果

お⼝の中を清潔に保つ

よく噛むことで唾液がたくさん出て、唾液の作用で⼝の中をきれいにし保ち、虫⻭や⻭周病などのリスクを減らします。

⽣活習慣病の予防

よく噛んで時間をかけ食事をすることで、満腹感を感じやすくなり、肥満予防になります。

消化を助ける

食べ物をよく噛み、唾液としっかり混ぜることで消化を助けます。

脳の働きを活発にする

噛む刺激で脳への⾎液の流れが良くなり、脳の働きを活発にします。集中力アップにもつながります。

豊かな表情で発⾳はっきり

⼝の周りの筋⾁をよく使うことで、発⾳がはっきりし、若々しい表情を保つことができます。

顎の発達を助ける

お子様の顎の発達を助け、良い歯並びに導きます。

味覚の発達

食べ物を噛んで細かくし、唾液とよく混ぜ合わせることで、⾷材の味をしっかり感じることができます。

全⾝の健康につながる

しっかり噛むことで栄養が吸収しやすくなり、身体へのエネルギーになります。

噛むことで幸せホルモンが増える

幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やす方法として「噛む」ことが注目されています。噛むという動作は一定のリズムでの繰り返し運動です。この動作がセロトニンの分泌を促すことで、ストレスや緊張、不安などが軽減されるという結果が報告されています。

セロトニンの分泌は、リズム運動を始めてから5分ぐらいから徐々に濃度が高まり、20~30分後にピークに達し、2時間ほどその状態が続きます。そのため、よく噛んで時間をかけて食事をすることがポイントになります。

噛まないとどうなるの?

噛む回数が少ないと、よく噛んで食べることの効果で紹介したこととは反対に、唾液の量が減り虫歯や歯周病のリスクが上がったり、食べ過ぎや消化不良、⼝周りの筋⼒の低下から顔のたるみや、顎の発育に影響が出て歯並びが悪くなるといったことにつながっていきます。

噛まないことによって起こる健康や見た⽬の影響から、外出の機会が減ったり、好きなものが食べることができずに⾷事が楽しめなくなったり…と⽣活⾯にも影響が出てしまいます。

また、よく噛まない理由として、「噛めない」状態ではないでしょうか。噛むためにはお⼝が健康であることがとても⼤切になってきます。⾼齢者の場合は、筋⼒の低下や⻭の喪失、入れ⻭があわないといった原因で噛めなくなることがありますが、子どもや若い方でも⾍⻭や⻭周病などトラブルの影響で、その部分を避けて噛んだり、食べやすいものを選んでしまうことがあります。特に子どもの場合は、あごの成長や歯並びにも影響があります。

よく噛むためには、お口のトラブルがある⽅はきちんと治療し、健康な⽅はしっかり予防しましょう。

よく噛むためのポイント

- 自分が何回噛んでいるか確認する(ひとくち30回噛むことが理想です)

- お口のトラブルはしっかり治して、予防する

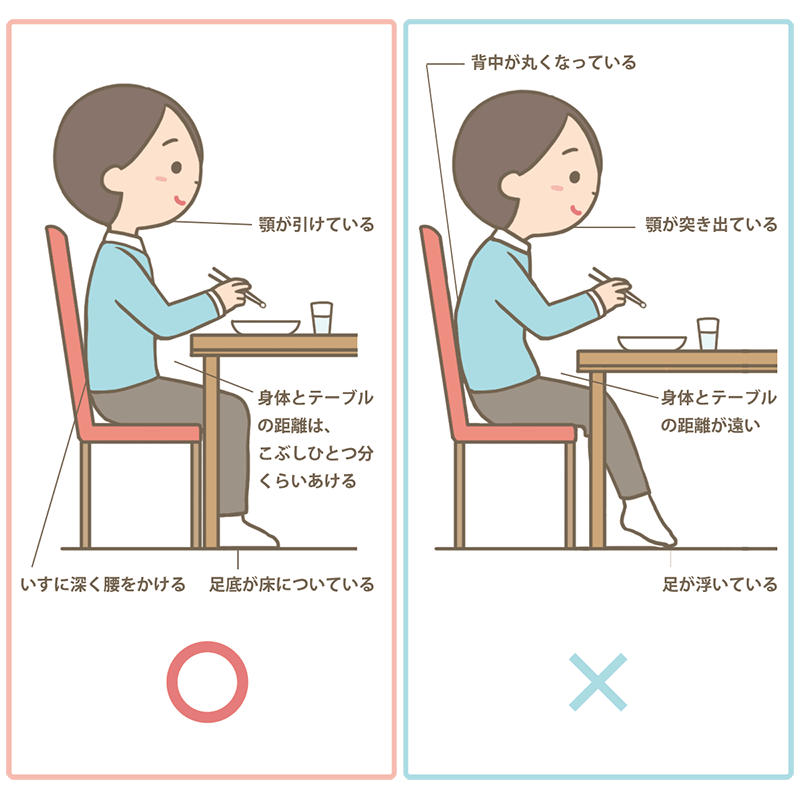

- 正しい姿勢で食事に集中する

- ひと口の量をすくなめにする

- 噛み応えのある食材を取り入れるなど調理方法を工夫する

- 飲み物で流し込まないようにする

- 時間に余裕をもって食事をする

詳しくは「よく噛むためのポイント」にもまとめていますので併せてご覧ください。

よく噛むためのレシピも様々なものが公開されていますので、参考にしてみてくださいね︕

噛む︕カム︕レシピ(テーマパーク8020) https://www.jda.or.jp/park/knowledge/index13.html

まとめ

今回は、噛むことの効果や、よく噛むためのポイントなどについてご紹介しました。

習慣を変えることは難しいですが、よく噛むことを意識して⾷事をしてみてください。特に⼦どもは顎が発達をしている最中ですので、しっかり噛むことが顎の正しい成⻑を促します。食育にもなりますので、噛むことの⼤切さや⾷事の楽しさを教えてあげてくださいね︕

いつまでも健康なお口でおいしく楽しく食事ができるように、歯科定期健診やセルフケアでしっかり予防していきましょう。

参考

農林水産省 みんなの食育 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics4_02.html

ロッテ 噛むこと研究室 https://www.lotte.co.jp/kamukoto/